世界卫生组织 2024 年数据显示,结直肠癌发病率已跃居全球第二,仅次于肺癌,而我国更是肠癌高发地区,且呈现显著的年轻化趋势 —— 青年患者占比达 12.5%,20 – 30 岁的病例屡见不鲜。城市人群的患病率是农村的 1.5 倍,这一差距与高脂饮食、久坐少动等现代生活习惯密切相关。更令人揪心的是,我国每 5 分钟就有 1 人因肠癌离世,而这背后的关键原因,正是早期症状被大量忽视。

肠癌被称为 “傻子癌”,并非因其恶性程度低,而是早期信号其实相对明显,若能及时捕捉,5 年生存率可高达 90% – 95%。但现实中,许多人将这些信号误判为痔疮、肠炎等良性疾病,从而错过最佳治疗时机。当身体出现以下 4 个症状时,务必提高警惕,及时就医排查。

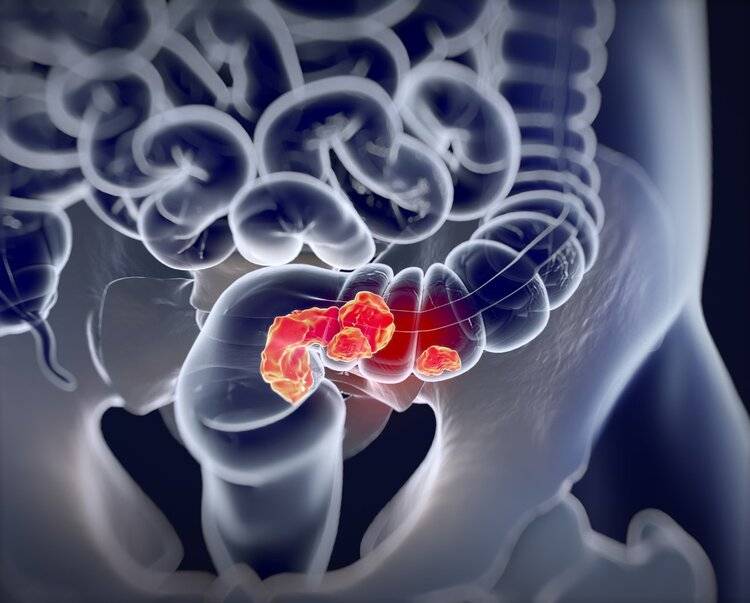

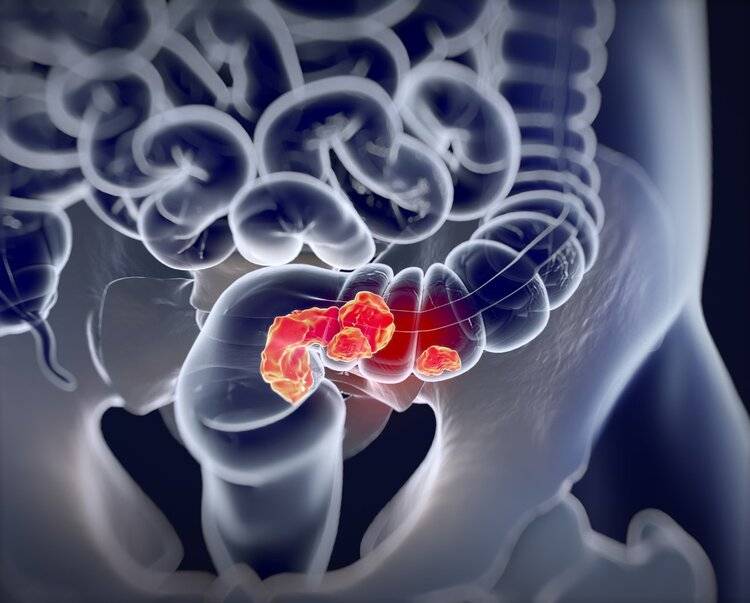

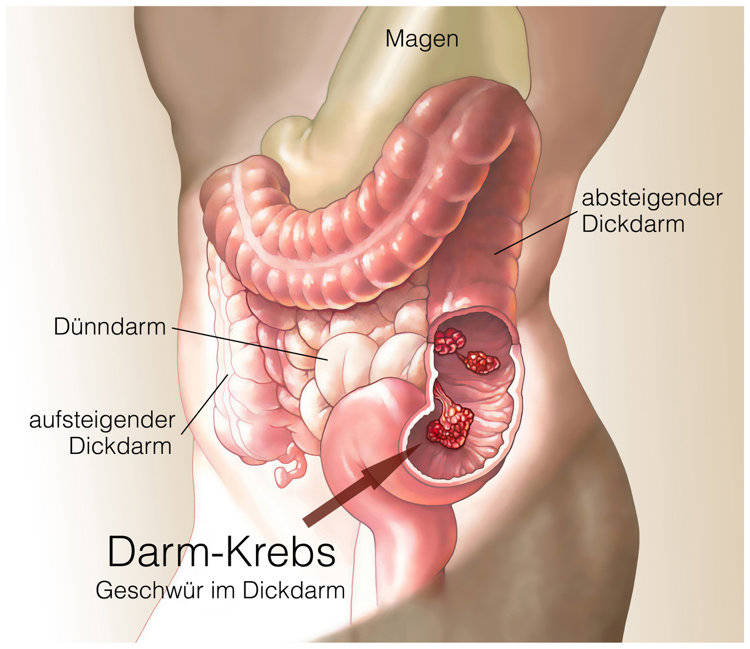

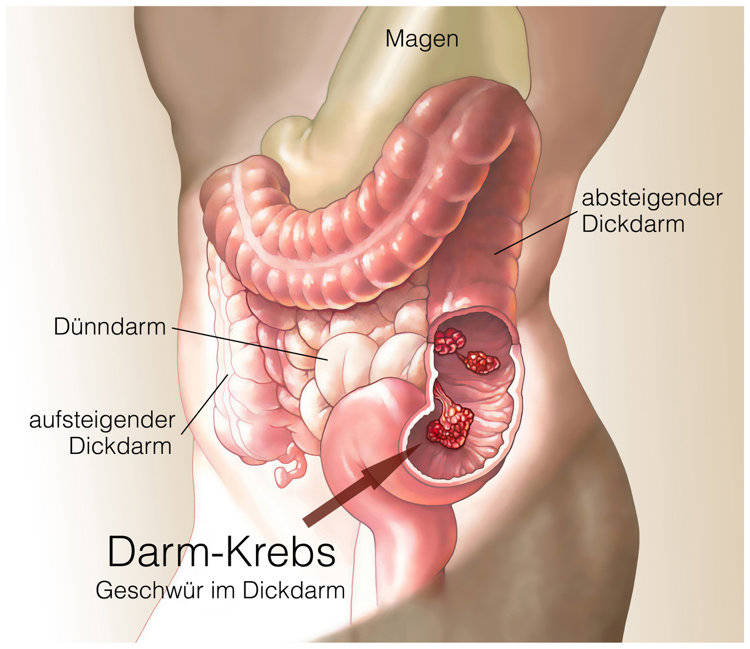

腹痛与腹部包块是肠癌的典型信号之一。多数肠癌患者能在腹部触摸到异常肿块,这是肿瘤与周围网膜、组织粘连形成的硬结,质地坚硬且形状不规则,按压时可能伴随隐痛或胀痛。这种疼痛不同于普通肠胃痉挛,往往呈现持续性或阵发性加重,尤其在排便后也不会明显缓解。随着肿瘤生长,包块可能逐渐增大,甚至影响肠道蠕动,导致肠梗阻风险升高。

排便习惯的突然改变更需引起重视。如果原本规律的排便节奏被打破,毫无缘由地出现腹泻与便秘交替,或是一天内排便次数显著增多(如超过 3 次),都可能是肠道肿瘤的 “预警”。肿瘤占据肠腔空间后,会刺激肠黏膜,导致肠道功能紊乱,部分患者还会出现排便不尽感,即便刚结束排便,仍觉得肠道内有残留。这种习惯改变若持续超过两周,且无法用饮食、药物等因素解释,就必须进行肠镜检查。

大便性状的异常变化同样不容忽视。健康的粪便通常呈圆柱形,若突然变细、变扁,甚至表面出现凹槽,很可能是肿瘤压迫肠腔所致。此外,排便时的 “里急后重感”—— 即肛门坠胀、频繁想排便却排不出多少 —— 也是肠癌的常见表现。这是因为肿瘤刺激直肠黏膜,引发神经反射紊乱,让人产生错误的排便信号。当粪便形态持续异常,或伴随黏液、脓血时,绝不能当作普通 “肠胃上火” 对待。

便血次数增多是最容易被误判的症状。肠道肿瘤表面黏膜脆弱,粪便通过时的摩擦会导致其破溃出血,出血量与肿瘤位置密切相关:直肠部位的肿瘤多引发暗红色黏液血便,常与粪便混合;靠近肛门的肿瘤则可能出现鲜血便,易被误认为是痔疮出血。二者的关键区别在于,肠癌便血往往伴随黏液或脓液,且血液与粪便混合均匀,而痔疮出血多为鲜红色,附着在粪便表面或便后滴血。若近期便血频率增加,或血液颜色、性状发生改变,需立即进行直肠指检或肠镜检查。

肠癌的隐匿性,恰恰体现在这些看似 “普通” 的症状中。在我国,超过 80% 的肠癌患者确诊时已处于中晚期,正是因为早期信号被当作小毛病拖延。值得注意的是,肠癌的发展是一个漫长过程,从息肉到癌变通常需要 5 – 10 年,这为早期发现提供了充足时间。建议 40 岁以上人群定期进行肠镜筛查,有家族肠癌史、长期便秘或腹泻、慢性肠炎等高危因素者,更应提前至 30 岁开始检查。

身体的细微变化,往往是疾病的早期密码。面对肠癌这个 “沉默杀手”,轻视就是给它可乘之机。记住,任何持续两周以上的肠道异常,都值得被认真对待 —— 早一分警惕,就多一分生机。